مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون تقدم: من التاريخ

أصدقاءنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج “من التاريخ“، وشخصية اليوم عبد الحي أفندي حلمي، ماذا تقول لنا عن عبد الحي أفندي حلمي؟

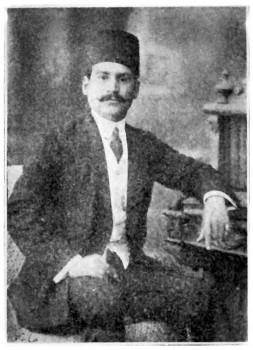

أقول أن سيرة عبد الحي حلمي رغم ذيوع سيطه، هي كغيره من المطربين شانه شان معاصريه غير معروفة، يبدو أنه ولد في “بني سويف” في صعيد مصر، وربما من “بني سويف” احتفظ طيلة حياته بلكنة خفيفة تظهر في بعض تسجيلاته، مثلا أظن أن الاسطوانة هي “ألا في سبيل الله“، هذه القصيدة التي تنتهي ببيت “وينصفني منكِ” وهو يضيف بعد ذلك “يا شَرِكِه“، فليس من إشارات عن تكوينه في المراجع القديمة، يشاع فقط أنه تعلم مباشرة من أساتذة المدرسة الخديوية أدوارهم الأساسية، بعض المصادر تشير إلى ولادته في 1880، هذا التاريخ مستحيل، هو ما تناقضه الصور التي نشرتها شركة “غراموفون“، فضلا عن اتساع محفوظاته، وهو ما يتطلب معاشرة مديدة ومباشرة للأساتذة الكبار، فالأرجح أنه ولد ربما في الخمسينات أو الستينات من القرن التاسع عشر، عمل في شبابه لدى الوجيه السكندري الثري إسماعيل باشا حافظ.

هو غير الشيخ إسماعيل حافظ المطرب.

طبعا، وهذا أتاح له أن يلتقي في صالونه بكبار أصوات تلك الفترة في نهاية القرن التاسع عشر، ومنهم غالبا تعلم فنه، وكما يقال أنه كان مذهبجيا في تخت الملحن والمطرب الأشهر في نهاية هذا القرن أي طبعا سي عبده، عبده الحامولي، ولشدة إعجابه بالحامولي فقد كان يهوى الاستماع إلى التسجيل الاسطواني القديم، الاسطوانة “الكباية” للحامولي وهو يغني قصيدة “أراك عصي الدمع“، وهي التي سجلها عبد الحي حلمي نفسه عدة مرات، مستلهما ومطورا أداء الحامولي، ولكن أقترح بخصوص فن عبد الحي أفندي حلمي في أداء القصائد أن نسمع قصيد أخرى من نفس المقام، مقام البياتي وقصيدة موقعة أيضا هي قصيدة ” لم يطل ليلي” الشعر لبشار بن برد، النظم رائع ورد في كتاب “الأغاني” أن هذا الصوت لأنه صوت من كتاب “الأغاني“، كان يعتبره بشار بن برد أبلغ وأجمل ما نظم في الشعر، تقول هذه القصيدة:

لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى ظيف ألم*

*(ألم ليس من الألم، ألم بمعنى ألمَ، يعنى طيف زارني)، لا ننسى طبعا أن بشار بن برد كان ضريرا، يكمل:

رَوِحي عني قليلا واعلمي أنني ياعبد من لحم ودم

وإذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت عن لا ونعم*

*(أي رفضت أن ترد علي أو أن تجيب)

وطبعا مرة أخرى وسيلة الاتصال الوحيدة بين بشار بن برد وعبد الحبيبة هو الكلام، هو الصوت، فلنستمع إلى عبد الحي أفندي حلمي. كان عبد الحي حلمي أسمر حسب الوصف الذي وصل إلينا، كان قصير القامة، اعتمد سريعا على ما يبدو ثياب الأفندية، واشتهر بأناقته، مكبدا رعاته الأثرياء مثل محمد البابلي مبالغ باهظة ثمنا لملابسه البارسية، كان لا بد من أن تأتي البدلة من باريس، لكن هذه مجرد تفاصيل، لنبقى في المهم، صوت عبد الحي حلمي.

حزين.

حزين تراجيدي، تمتع صوته بالطواعية والقوة والتراجيديا في آن واحد، كان بالخصوص يرتاح في طبقته العليا، لم تتأخر أنظار المحافل عن الالتفات إليه، كما عرف بغرابة أطواره، خاصة أثناء الحفلات، تذكر بعض المصادر الطرفة التي أتى بها، ربما مثلا كان يقطع حفله لأتفه الأسباب، مفضلا أن يغني للبحر، أو أن ينام وقت الحفلة، أو أن يؤخر مديدا غناءه، واضعا تخت القانونجي محمد العقاد في أحرج المواقف. تصفه ذكريات الأوساط الموسيقية التي نقلت إلى كبار جامعي التسجيلات الموسيقية من القرن التاسع عشر بالإدمان، الإدمان على الكحول واستهلاك كميات كبيرة من الحشيش، وربما الأفيون، ما كان يسمح له بتحمل الجهد البدني لليالي طوال، وأن يعيش كما تتطلب أسطورة عبد الحي أفندي حلمي، هذا المزيج من الفن الراقي والرفيع وشيء من هذا الميل إلى المزاح، وتعاطي كل أنواع المتعة، هذا ربما ما نستشفه في كونه في زمانه المطرب الوحيد في صف الكبار، في صف الأساطين، الذي يتغنى بالطقاطيق، والطقاطيق هي غناء نسائي في نهاية القرن التاسع عشر، يعني ليس معتادا أن يطرب المؤدي الكبير المبتكر سامعيه بأداء طقطوقة بسيطة، ولكن ينفرد عبد الحي حلمي بهذه الميزة. لكنه عندما يؤدي طقطوقة يعالج موسيقيا الطقطوقة وكأنها شبه دور من الأدوار، أو يزخرف أداءها بطريقة بديعة، حتى لو كان هناك شيء من الإسفاف في الكلمات، لكن الإسفاف أو لنقل الخلاعة ظريفة، كطقطوقة مثلا “قمرة يا قمرة“، “قمرة يا قمرة” هي في الواقع حكاية خيانة زوجية، أو البنت اللعوب التي تحاول أن تحايل بشتى الطرق من يحرص على تكبيلها، فمثلا الكلام يقول في هذه الطقطوقة:

إن كنت خايف من أبوية

أبوية نايم وواكل تَتورة

وإن كنت خايف من أمي

أمي علي ستورة

وإن كنت خايف من أختي

أختي عاييئة ومشهورة

وإن كنت خايف من البواب

أعمى ورجله مكسورة

لكن بالرغم من هذه إما الخلاعة إما الخفة في الكلمات على حسب ذوق المستمع، فلا بد من أن ينسى الشخص ما في هذه الكلمات من إسفاف، وأن يركز على جمال الصوت وجمال الأداء، وكل هذه الزخارف البديعة التي يأتي بها أثناء أداءه.

الغريب في الأمر مثلا أنه في الجلسة نفسها التي سجل فيها طقطوقة مثل “قمرة ياقمرة يا قمورة” أو “يا نخلتين في العلالي“، تجده قد سجل في نفس الجلسة مثلا “يا نحيف القوام” “ووجهك مشرق بالأنوار“.

تماما وقد يغني كذلك “لم يطل ليلي” وغيرها من القصائد، التي يأتي نصها من القرون الوسطى من العصر العباسي.

أليس غريبا؟ غريب جدا هذا التناقض في الإلمام، أقصد الإلمام في المعلومات.

وبخصوص غرابة الأطوار يقال قد زار بلاد الشام، وعندما كان يطوف بأحياء دمشق، عشق وجها جميلا مما رآه في الحي اليهودي، وعندما عاد إلى مصر ألفت له هذه الطقطوقة الغريبة تماما، ليست طقطوقة فلكلورية، يعني ليست من الطقاطيق التي أخذها من حصيلة النساء وطورها وقدمها كعمل صالح للتخت، لا هي طقطوقة كتبت أو نظمت إن جاز التعبير له خاصة، وهي “حلالي بلالي“، “وحلالي بلالي” سجلها عدة مرات، أظن لشركة “غراموفون” وهي صيغة بديعة، وأيضا “لبيضافون” “ولأوديون“، وقد سجلها بعده فقط إبن أخته صالح عبد الحي، ولكن لا بد من أن نستمع إلى حلالي بلالي” بصوتعبدالحيحلمي،ماهيالصيغةالتيتختارهايامصطفى؟

“غراموفون” ما رأيك؟

تمام على وجهين.

نعم وجهين، “غراموفون” على وجهين.

جميل.

يقول الأستاذ يوسف عوض أنه لم يرى امرأة عادية، إنما مطربة مشهورة آنذاك في بر الشام، هي الست حسيبة موسى.

قد تكون حسيبة موشيه، أو قد تكون مطربة أخرى من هؤلاء العوالم الشاميات، الله أعلم. وعلى فكرة بذكر غرابة الأطوار والعادات المتفشية في الأوساط الموسيقية في بداية القرن العشرين، ربما نمط الحياة هذا هو ما يشير إليه مهندس الصوت الإنكليزي مطلع القرن العشرين عندما يذكر في مذكراته كميات الكحوليات والكوكايين والمخدرات التي يبلعها الفنانون مدة السهرة، والتي كانت تدوم من أول المساء حتى الثانية أو الثالثة صباحا.

وأنهم لم يكونوا قادرين على التسجيل نهارا، فكان لا بد من أن يسجلوا ليلا لأنهم لا يعملون في النهار.

لا مزاج لهم. يبدو أن عبد الحي أفندي حلمي توفي سنة 1912 في الإسكندرية، إثر حفلة ووليمة من لحم الترسة أي سلحفاة البحر، واكتشف جثته أعضاء التخت.

هذا ما يحكيه سامي الشوا في مذكراته.

تماما، بعد أن كان مجرد مغني اشتهر بملاحة صوته في مطلع القرن، استفاد عبد الحي حلمي من شركات الاسطوانات التي أذاعت سيطه وصار طفلها المدلل، حتى أنه ما إن كاي المرحوم عبد الحي حلمي يصبح شهيرا في عالم الغناء ويضع صوته على أسطوانات الفونوغراف حتى ظهر هواة كثر من كل ناح ليرددوا أسطواناته زاعمين بوقاحة أنهم يقلدون عبد الحي حلمي حسب اسكندر شلفون، وبعد أن نال حظوة في حاشية الخديوي، دعي حلمي مع الكمنجاتي سامي الشوا إلى اسطنبول عام 1910، ليغني أمام والدة الخديوي عباس، ويبدو أنه قدم حفلا بديعا في زورق على “البوسفور“، وكان منافسا للمنيلاوي الذي كان ربما يحتقره، بحسب ما تردده أوساط الموسيقيين، ولكنهما تربعا معا على عرش الغناء بعد موت الحامولي وعثمان. تصفه بعض المصادر بأنه مغنٍ وليس فنانا، مع الاعتراف له بقوة الصوت وشعور نادر، بينما يرى آخرون فيه مجرد مقلد للحامولي. يصفه كاتب سوري يقدره في صورة أكثر تمحيصا بأن غناءه كان تلقائيا مجردا من كل تصنع أو افتعال، وبأنه لم يكن عالما بالمقامات والألحان، ولم يكن يلحن سوى ارتجالاته في المواويل والطاقاطيق الخفيفة. ولكن علينا أن نفسر مثل هذه الأحكام على حلمي، لأني أراها جائرة وغير صالحة تماما، ذلك أن تعقيد الغناء الخديوي يتطلب معارف دقيقة نظرية وتقنية، حتى إن كانت شفاهة وبالتشرب ومعاشرة المغنين، كما أن مغنيا مثل عبد الحي حلمي كان عليه أن يمر بامتحان التحزيم الصعب كي يسمح له بالغناء حيث كان يؤدي، لذا فإن خصوصيته ليست مجرد موهبة فطرية في الغناء، كما قد تكون حال مؤدٍ للفن الموسيقي الشعبي، كان أيضا مطربا عالما في نفس الوقت، وسياسة الأداء عنده لها خصوصيات قد توهم بأنه غير متعلم لأنه يختار عدم الأمانة وعدم احترام حرف العمل الملحن، ولكن هذا لا يعني ليس ملما بكل دقائق أمور التلحين والمقامات والأوزان، هذا يعني فقط أنه يفرض شخصيته على العمل، هذه الشخصية التراجيدية، أليس هناك شيء من التراجيديا من المأساة في صوته؟

هناك الكثير من التراجيديا والمأساة والتمرد في صوته، أولا مسألة أنه غير عالم بالمقامات هي مسألة غير دقيقة، لأنه لدينا تسجيل يطلب فيه من عازف القانون تغيير المقام، فمسألة عدم علمه بالمقامات هي مسألة مشكوك بها، والقصة نفسها في الضروب، فليدينا تسجيلان مثلا أو عدة تسجيلات في الواقع لموشح “يا نحيف القوام” وموشح “وجهك مشرق“، هما على ضربان، السماعي الثقييل (10) وضرب المخمس (16)، في إحدى التسجيلات يسجل على الإيقاع تماما، وفي تسجيل آخر يضرب بالإيقاع عرض الحائط، وفي تسجيل ثالث يقوم بشيء وسطي، يلتزم بالإيقاع تارة ويضرب به عرض الحائط تارة أخرى، فأعتقد أن عنده تمرد متعمد، وتراجيديا ذات سر لا يُفهم بصراحة، إن كان لديك أي نوع من التفسير قل لي.

أنا أرى أنه لا بد من أن نقارن ما بين الصيغة التي يضرب فيها عرض الحائط بالإيقاع بالصيغة التي يلتزم فيها بالإيقاع، فلنستمع إذن إلى الموشح.

إذن موشح “يا نحيف القوام” تسجيلا “أوديون” “وغراموفون“.

إلى هنا أصدقاءنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج “من التاريخ“، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها الحديث عن عبد الحي أفندي حلمي ، ويستكمله معنا الأستاذ الدكتور فريديريك لغرونج، الذي نتقدم له بخالص الشكر على كونه ضيفا مستداما لمؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية، نترككم في الأمان.

“من التاريخ” فكرة وإعداد: مصطفى سعيد.

الحلقات الأخيرة

- 221 – زكريّا أحمد – 12 (1/9/2022)

- 220 – زكريّا أحمد – 11 (1/9/2022)

- 219 – زكريّا أحمد – 10 (11/25/2021)

- 218 – زكريّا أحمد – 9 (10/26/2021)

- 217 – زكريّا أحمد – 8 (9/24/2021)

- 216 – زكريّا أحمد – 7 (9/4/2021)

- 215 – زكريّا أحمد – 6 (8/28/2021)

- 214 – زكريّا أحمد – 5 (8/6/2021)

- 213 – زكريّا أحمد – 4 (6/26/2021)

- 212 – زكريّا أحمد – 3 (5/27/2021)

- 211 – زكريّا أحمد – 2 (5/1/2021)

- 210 – زكريّا أحمد – 1 (4/28/2021)

- 209 – والله لا أستطيع صدك 2 (4/6/2017)

- 208 – والله لا أستطيع صدك 1 (3/30/2017)

- 207 – بشرف قره بطك 7 (3/23/2017)